事事報

高壓勤務下的崩潰邊緣,警察過勞困境如何解?

.jpg) 夜幕低垂,員警結束勤務,拖著疲憊的身軀回到休息處。警察站在第一線守護社會,勞動條件卻未受完善保障。圖/施名真攝

夜幕低垂,員警結束勤務,拖著疲憊的身軀回到休息處。警察站在第一線守護社會,勞動條件卻未受完善保障。圖/施名真攝

【記者林鈺喬、施名真、郭謹萱連線報導】「我剛任職還不滿一年,已經不知道捐了多少奠儀給過世警察家屬。」跑步猝死、癌症驟逝、自殺身亡......基層警員U(化名)細數身邊因故去世的警察同仁,語調低沉,不時停頓。

U最初踏入警界的原因很簡單——為了錢。身邊本來就有認識的人在當警察,他原以為自己已經足夠瞭解警察的生活樣態,沒想到實際狀況還是和他想像的有所出入。

早上六點到晚上六點、晚上六點到早上六點......U每週輪替著上早班與晚班,長達12小時的工時讓他的身體狀況變得不如以往,他變得和學長們一樣不敢去做健康檢查。

然而,付出健康和陪伴家人的時間之後,這份工作卻讓他覺得了無意義——警察的工作繁雜,長官又常常交辦一些不屬於警察專業的業務,再多的辛勞都像是白忙一場。

日復一日熬夜,U的身體逐漸撐不住。某天早上六點下班回家,他在騎車時毫無預警地睡著,差點撞向對向來車。

他有預感,可能會再來一次。「也許是下一次或是下下次......但為了生活,好像也就只能這樣等著。」

今年,他的預感不幸成真。騎車回家的路上,他的雙眼再度因疲倦而突然閉上,這次他直直撞上前方的車。

警界責任制潛規則 「還沒上班就知道要加班」

U不是第一個因為過勞而出車禍的警察,也不會是最後一個。他的生活其實是多數警察的縮影,漫長的工時和日夜顛倒的作息在警界已成常態。

「很好笑的是我還沒上班,我就知道我要加班。」高雄市保安警察大隊警員林建中談到警界習以為常的強制加班,帶著無奈,「我到現在還是很不解。」

根據警察勤務相關規定,每日勤務時數以八小時為原則,必要時最多延長到12小時。然而在實務現場,「必要」變成常態,許多警察幾乎每天都被安排12小時的班。

不僅如此,曾當過警察、並研究警察勤務的玄奘大學法律學系教授陳俊宏觀察,警察內部有個潛規則是「一案到底」:服勤期間發生的案件都得交由同一人經手。因此若是在工作結束前十分鐘發生案件,值勤警察也必須處理完才能下班。

資深警員D(化名)吐露,他曾在下班前遇到重大刑案,因此被迫連續工作36小時以上,休息時間都在調監視器,還一度問筆錄問到睡著。由於超過法定加班上限,D當時甚至領不到加班費。

D指出,由於上級將高層給予的破案壓力轉嫁給基層員警,派出所內又欠缺能夠接手案件的人員,種種原因皆使警察難以按照班表準時下班。

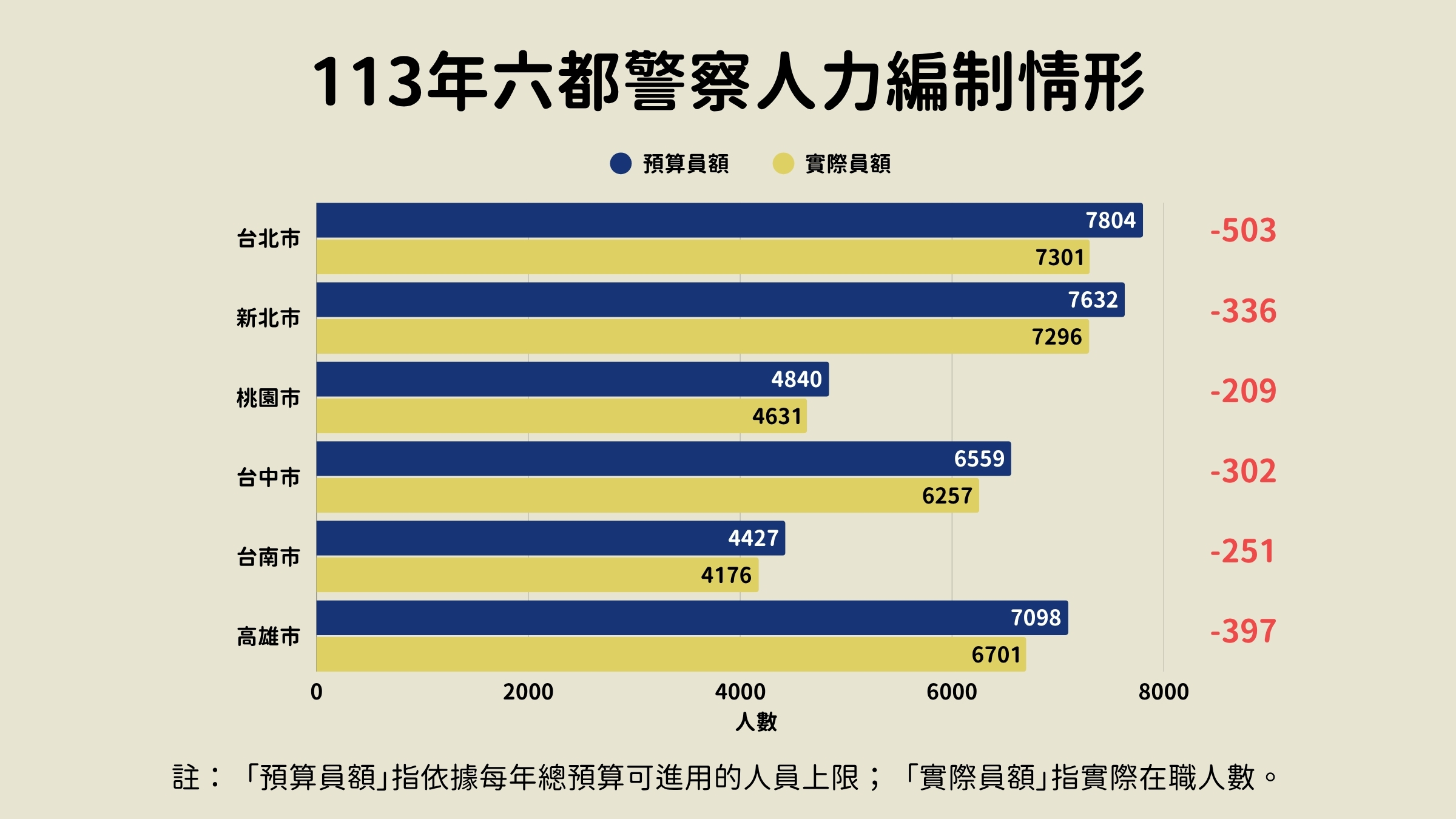

若細究現有的警力狀況,可以發現連經費較為充裕的六都,警力實際員額都沒有達到預算員額(見表一)。陳俊宏解釋,由於隨時可能會有人離職、退休或轉職,但警察任用需經過國家考試和訓練等一定的程序才能分發,無法隨時補足缺額,因此各縣市警力才會出現大約兩三百人的落差,但實際上員額是接近滿編的,「會讓人覺得警力不足,應該是規劃不當的問題。」

▲表一/整理製表:施名真、林鈺喬

▲表一/整理製表:施名真、林鈺喬

從調查菜價到處理狗叫 法條濫用使警察淪為「人民保母」

業務過於繁雜是導致警察過勞的問題核心。

「警力一直都不足,但是補充人力之後,我還是沒有上過八小時的班。」林建中表示。

這是因為依據《行政程序法》和《行政執行法》,行政機關應於其權限範圍內互相協助。因此地方環保局、交通局等機關經常向警方提出職務協助請求,而法令雖未強制規定警方必須幫忙,但上級出於政治考量或人情壓力,通常會接下。

林建中提及,職務協助不僅會擠壓到警察原本的勤務運作,還會導致他和同事們平均每人必須加班兩到四小時,才能消化工作量。

除了來自其他機關的職務之外,警察也經常收到來自民眾的各種舉報,然而許多時候報案內容不屬於警察管轄範圍,警察仍得依法協助處理。

因為《警察職權行使法》規定,主責單位若無法即時到場制止危害,警察得代為處理。跟其他單位相比,警察24小時不停班的性質,導致他們成為全天候的「人民保母」。

「民眾只要一通110進來說要檢舉,我們就要到場。」基層警察許瑞中以河濱公園草皮上的違規停車為例,由於公園草皮由工務局負責,警方不能開罰,只能拍照上傳1999(陳情系統)。許瑞中感嘆,「但這明明是民眾就可以做的事情。」

▲表二/整理製表:施名真

▲表二/整理製表:施名真

勤務暴增導致過勞,不僅影響員警的身心健康,也可能影響執法態度。

「當他們的時間和精力繃到極致,自然不會對其他人有更多的寬容。」U舉例,若由一個工時合理的警察去處理案件,說不定他有機會更細膩地應對,而不是像現況下大多優先使用警棍或辣椒水。

當集會活動需要大量警力支援時,經常有員警於休假期間被叫回去站崗。圖/林鈺喬攝

當集會活動需要大量警力支援時,經常有員警於休假期間被叫回去站崗。圖/林鈺喬攝

明知危險仍得獨自上陣 單警風險被忽視

警政署規定,警察巡邏原則上應採雙警編制,然而因人力不足難以落實,員警經常得單人出勤。

許瑞中以自己位於台北市的轄區為例,一間派出所可能要同時處理兩件車禍、三件違規停車、兩件為民服務案件。在強調快速到達的壓力下,原本的雙人編組被迫分頭行動。若再遇上集會或教育訓練等勤務,又會吃掉大量警力。

從警九年的基層警員小陳(化名)便曾因所內警力被借調支援大型活動,導致他必須一個人前往現場處理酒醉案件。不料酒醉者難以壓制,過程中小陳手腳與頭部多處挫傷流血,卻只能獨自硬撐到支援到場。

負責接收並分派報案的勤務指揮中心亦在人力調度中扮演重要角色。小陳表示,勤務指揮中心提供給派出所的資訊經常過於簡略,「只會寫『糾紛』,不知道嫌犯有沒有攻擊性,甚至連他有沒有持刀也不知道。」

現職刑事警察、台灣警察工作權益推動協會常務理事蕭仁豪指出,勤務中心應配有足夠人力,才有餘裕充分掌握現場狀況,進而做出正確調度,避免讓員警奔赴未知的風險。

.jpg) 單警出勤遇到重大事件時,雖然可以請求支援,但可能面臨轄區間距離遙遠而未能及時趕到現場的狀況,導致員警必須獨自面對危險。圖/施名真攝

單警出勤遇到重大事件時,雖然可以請求支援,但可能面臨轄區間距離遙遠而未能及時趕到現場的狀況,導致員警必須獨自面對危險。圖/施名真攝

學校沒教的搏命現場 教育訓練與實務斷裂

D回想起15年前獨自出勤時遇上的意外,仍心有餘悸。當時他處理酒醉案件和當事人發生扭打,並被對方壓住頸動脈。「我記得我是拚了命,拿出警棍往他手上敲。」然而酒醉者的痛覺遲緩,絲毫不受影響,最終D被勒昏在地。

「學校沒有教酒醉的人要怎麼處理,只簡單說把他抓起來。」當時剛從警專畢業的D不知如何應對。小陳也指出,以前學校教的是美國治安單位提出的「21英呎法則」,即員警與嫌犯應保持約6.4公尺,以確保反應時間。然而,在狹窄的空間內根本無法實踐。

陳俊宏表示,學校教的是基本防禦動作等理論原則,理論跟實務要如何融合,目前亟需改進。小陳則進一步指出問題根源在於師資與人力的矛盾:派出所人力不足,無法調派具有實務經驗的警員回校任教,能教課的往往是內勤警員或僅從事學術研究的教授,難以貼近現場真實狀況。

雖然警察下單位後每月有例行的常年訓練,目的是要鍛鍊體能與培訓實務經驗,但在警力調配困難下,訓練品質也大打折扣。長期從事警政研究的現職警員王惀宇感嘆,「我們沒有去強調訓練的品質,光是要安排員警到訓就很難了。」

訓練無法一一涵蓋警察實務的各種情境,機關間的經驗傳承便成為補充方案。除了由資深員警提點新進員警,部分案件有時也會上報到警政署,以案例教育的形式分析事件經過並檢討如何應對,再宣導到各單位。

立意良善,然而分局常會擔心上級檢討而不上報,「像我被酒醉的人弄昏,如果沒有演變成重大事件,就只會在我們分局自己流傳。」D坦言。

當疼痛成為日常 警察受傷背後的沉默危機

這反映了警界有毒的文化。上級長官擔心自身管理能力受質疑,因此對基層員警的受傷狀況視而不見,或是過度究責。

王惀宇剛入職時,曾因為工作太疲勞而在夜間騎車巡邏時發生車禍。他選擇和對方私下和解,「吊個三角巾回來繼續上班,長官都會看到你受傷,但也不會多問什麼,他們不會希望事情鬧大。」

小陳曾為了逮捕嫌犯,將機車停在巷弄中間擋住逃跑路線,但對方卻徑直騎車往他的方向衝撞。事後,上級不斷檢討小陳的行為,卻沒有告知相應的處理方法。他看著當時留下的傷疤苦笑表示,「追車成功是英雄,沒追到就是被檢討。」

當整個警界不正面看待公傷案件,「警察會覺得自己得慢性病、受傷、被歹徒打死,都是理所當然的事。」U感嘆。

久而久之,受傷不僅被視為正常,甚至可能是件「好事」。U過勞發生車禍後,和學長聊起險些重殘的經歷。 對方的答覆讓他看見了警界扭曲的一面,「他說:『其實重殘也不錯,這樣就可以轉內勤。』」

根據陳俊宏的研究,每天平均有一至兩位員警在執勤中受傷,每年則有九至十位員警因公死亡。

蕭仁豪則認為,公傷數據可能要再多1.5倍。因為警界有許多受傷風險極高卻未受重視的狀況存在,像是部分員警會假裝配合有犯罪意圖的毒販,相約在車上交易,待對方行動時逮捕。

小陳認為,如果公傷回報後上級僅檢討下屬過失,未提供改善方案,可能使他們無法從中學會正確執法,還會擔心被究責而不願回報,下次遇到一樣的狀況,還是不知道怎麼處理。

守護社會的人 也需要被制度守護

「警察被當工具使用,壞了就算了。」蕭仁豪認為,不論是基層本身的麻木、上級的默許,抑或是整體社會對警察專業的誤解,都將成為警察職業安全的一大隱患。

究竟該如何保障警察的職業安全,警政署表示,警察受傷後會由相關單位,依據個案發生原因進行調查。例如員警執勤中發生交通事故時,將由交通警察單位處理。陳俊宏補充,主責單位會將調查結果回報上級,討論責任歸屬並提出檢討作為。

然而,官方的職災調查制度看似完備,實際卻不完整,也未必回應到基層員警真正的需求。

基層警員E曾在業務量極大的直轄市分局工作,同樣因為長期過勞,導致他騎車巡邏時發生車禍,最終左腳骨折並休養了數個月。機關雖然有給予慰問金,但並未深入調查,僅以駕駛不當處分作結。

即使E向上級機關投訴自己的過勞狀況,分局後續也僅調查他負責的交通檢舉業務,並未檢視整體工作量。最後,勤務過重的問題仍未受重視,E則被調至其他單位。

「機關不會調查車禍是否和過勞有關。就算主動反應,長官也只用『無不當』回應,沒有別的機關來監督。」E控訴。

蕭仁豪認為,調查內容應涵蓋工作環境、工時與勤務樣態等面向,以確保完整性。然而,在調查資源有限的情況下,難以面面俱到。因此調查過程應提高基層參與,共同釐清案件是反覆發生的災害,還是單一事件,才能將資源投注在一線員警最希望改善的事件上。

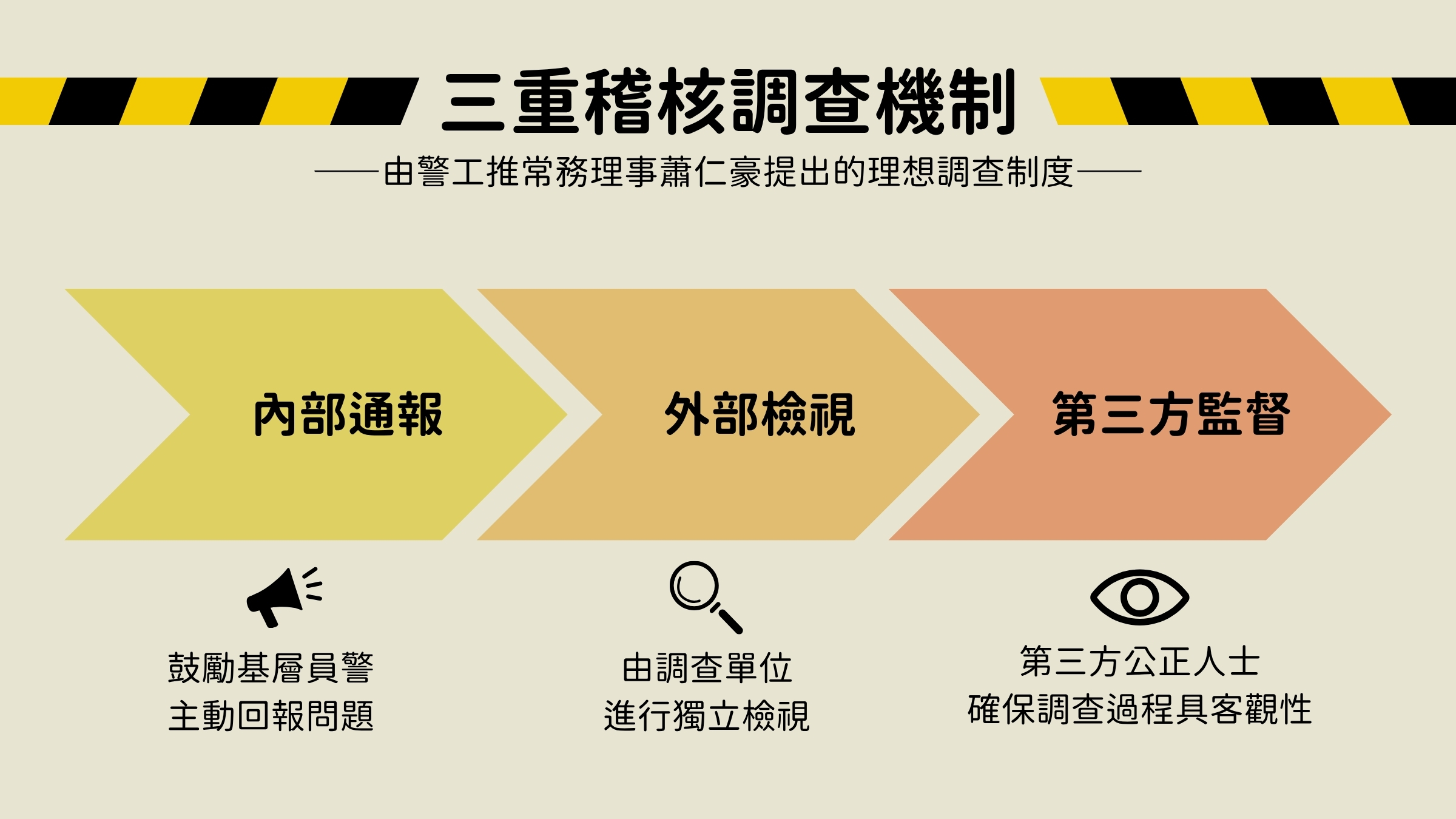

此外,蕭仁豪建議, 透過三重稽核機制進行調查,調查重點應放在解決問題。(見表三)「如果只談懲處和檢討,員警就不會意識到這個機制是要保障他們的權利。」

▲表三/整理製表:施名真、林鈺喬、郭謹萱

▲表三/整理製表:施名真、林鈺喬、郭謹萱

有了明確且具獨立性的職災調查制度,才能使公傷回報不再只是究責的工具,而是可以真正改善職安風險的機制,讓員警們相信,每一次受傷都值得被正視。