圖文專題

「今天公祭、明天忘記」 消防體制改革的漫漫長路

【記者陳彥蓉、林宸宇、林岳雋、孟沛蓁連線報導】十年前,一個近無月色的冬夜,桃園新屋一家保齡球館火焰四竄,六名消防員在指揮官的命令下,布好水線後隨即著裝進入火場。約莫十分鐘後,二樓突發閃燃,建築物塌陷,這六名打火英雄再也沒有走出火場。

這並非台灣首起重大消防員殉職案件,但卻直指消防體系的歷年沉痾。

根據後續消防局檢討報告以及調查報導指出,現場人手不足,不同分隊必須混編成一隊,消防員東拼西湊,無法培養默契。此外,因為火場資訊不流通,指揮官喊了八次撤退,現場無線電卻接收不到指令,消防員甚至得在不知情的情況下,進入無人受困的鐵皮屋救火,最終導致憾事。

2018年是新屋大火三周年,殉職消防員家屬於桃園市政府前靜坐抗議,呼籲當局應盡快公布調查傷亡背後的責任歸屬。圖/搶救消防員粉絲專頁提供

2018年是新屋大火三周年,殉職消防員家屬於桃園市政府前靜坐抗議,呼籲當局應盡快公布調查傷亡背後的責任歸屬。圖/搶救消防員粉絲專頁提供

十年過去了,改革走走停停,消防體制的陳年弊病至今未解。

消防人力不足導致工時長且業務繁重

人手不足仍是現在消防最大的困境。「可能六、七個人一天要做十個人的工作。」一名基層消防員抱怨。

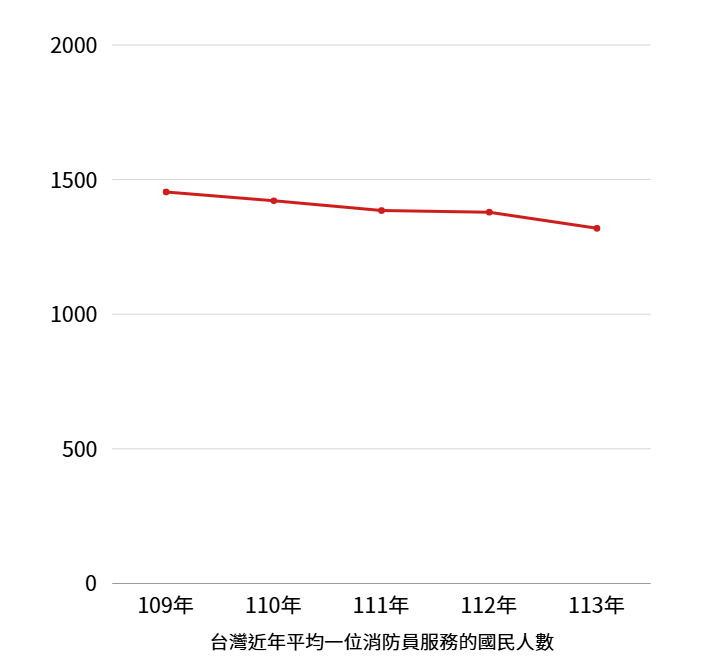

根據內政部消防署《消防統計年報》民國113年最新數據顯示,每位消防員需服務約1319位國民。相較於美國、日本等先進國家,早在105年時,消民比已達到洛杉磯1:1059,大阪、東京平均一位消防員服務的民眾更是幾乎只有台灣的一半。

針對此問題,內政部早於107年10月即研擬「充實消防人力計畫」,預計五年內增補3000名消防人員,並期望至112年將消民比提升至1:1300,以紓緩地方消防人力不足與基層消防員超時服勤的情況。

109年至今消民比逐年上升。資料整理、製圖/孟沛蓁

109年至今消民比逐年上升。資料整理、製圖/孟沛蓁

的確,消民比在113年逼近了1:1300,然而這仍然沒有解決消防員工時過長的問題。

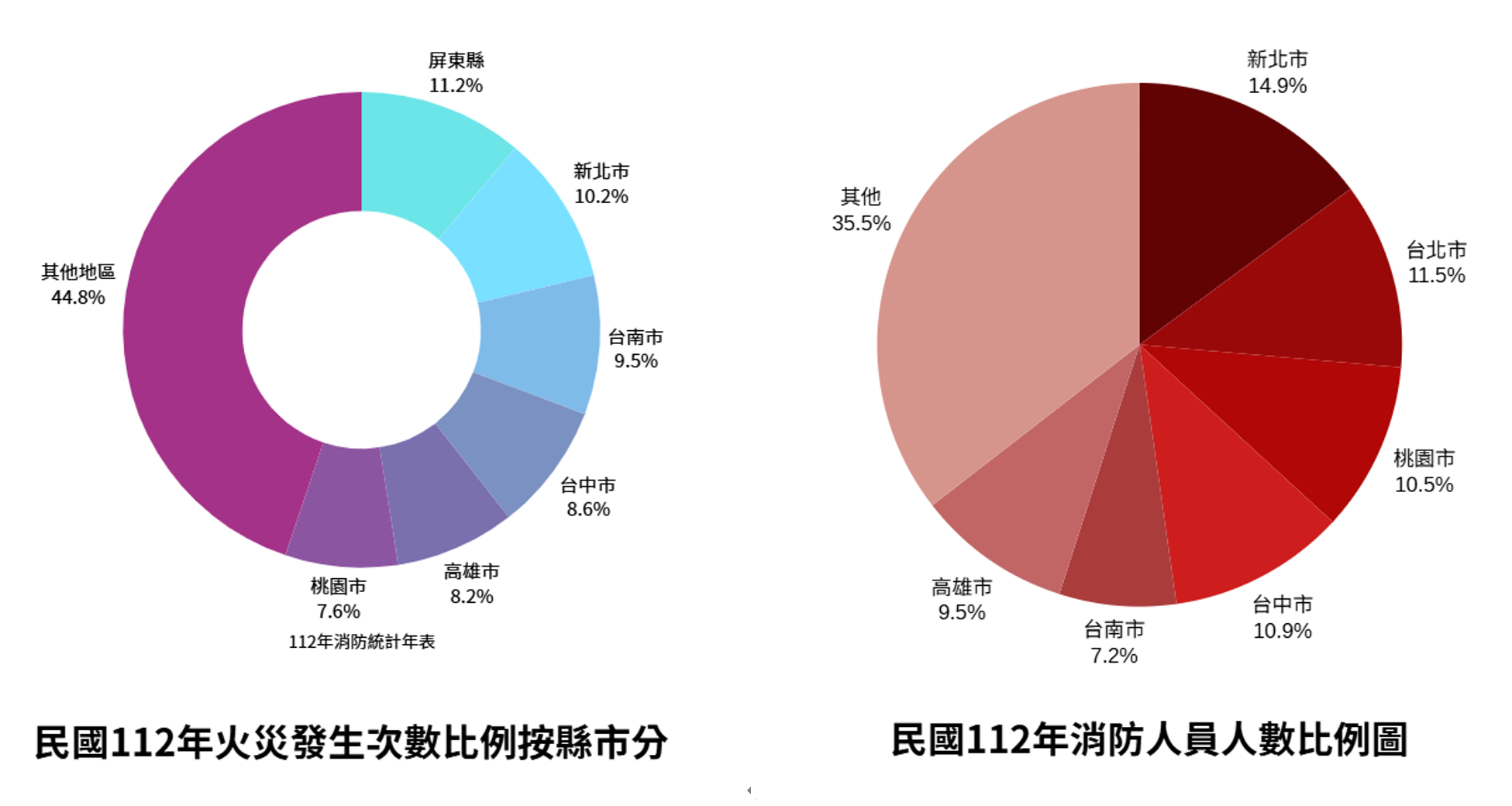

這是因為整體消防人數雖有所增加,但消防人力各縣市分配不均,沒有真正投入人力缺口地區。此外,以112年《消防統計年報》為例,消防人力仍集中於六都,但六都以外的屏東縣,由於工廠集中與焚風等氣候因素,當年度火災案件多達1928起,為全台之冠,卻僅配有610名消防人員;對照當年度火災案件僅屏東七成出頭的高雄,消防員是屏東的兩倍有餘。

民國112年火災發生次數比例(按縣市分),以及民國112年消防人員人數比例圖。製圖/孟沛蓁

民國112年火災發生次數比例(按縣市分),以及民國112年消防人員人數比例圖。製圖/孟沛蓁

已經服勤十幾年的基層消防員林子翔認為,消民比雖上升,但人均業務量沒有減少。

例如,在上位者為求有所作為,讓基層消防員額外進行消防安全家戶調查,需逐一拜訪家戶詢問是否安裝住宅警報器,許多居民不願意採納建議,使消防員們處處碰壁並且成效不彰,基層消防員業務量上升,如同做白工。

此外,各縣市因城鄉差距而有業務量不同的問題,對於執行勤一休一兩班制的局處來說,雖工時相對減少,但輪班的人員有限,人均業務量並無減少,還可能需要在休假時間,額外加班完成業務。

高災害風險地區的人力配置不合理,使消防員長期超時服勤,一直處在待命的緊張狀態,增加心理壓力,且因疲勞導致反應力變慢,更易在工作中受傷或發生意外。然而,他們的職業傷害卻常常得不到相應的補償。

搬運傷患長年腰傷不被保險理賠 職業傷害在法律上難以認定

「我們的工作要出入火場、要救災甚至要撈屍體,這樣的工作有多少人願意做?」林子翔無奈地道出消防員的工作內容,比一般公務人員艱難數倍的事實。

消防員長期進出高溫高壓、充滿有毒物質與噪音的災害現場,頻繁搬運傷患或大型器械,工作的受傷風險非常高。

然而,現行台灣的法律制度只有保障消防員在救難現場可能面臨的立即性危害,卻對長期累積的職業傷害視而不見。消防員工作權益促進協會秘書長陳彥凱指出,「例如在救災現場被待救者揍一拳而受傷,這樣申請慰問金才有可能通過。」

不過很多消防員的職業傷害,通常很難歸因單一事件。例如肌肉骨骼疾病、聽力受損、癌症、呼吸道疾病或創傷後壓力症候群等,現行制度都沒有明確的認定機制。

林子翔因長期搬運患者和從事高樓層的救護而腰傷難癒,手術治療後申購個人醫療保險卻被特別註記,若腰椎部位再次受傷則無法理賠。「我真的很意外,政府不能保障我的職業傷害就算了,想要靠自己買保險保障自己,居然也會被限制。」

但在國際上,其實有許多明確定義消防人員非立即性職業傷害的先例。

如美國消防人員或退伍軍人因長期吸入石綿等有害物質,導致罹患間皮細胞瘤等癌症,部分州有立法提供相關認定及補償;加拿大英屬哥倫比亞省針對消防人員可能罹患的相關癌症類型,也有訂立補償機制。

陳彥凱解釋,為配合消防法114年6月1日在職業安全方面的修法,內政部消防署近幾年有在蒐集各縣市消防員的健檢資料,希望訂出台灣版的消防員職業傷害認定機制,「但傷病數據需要長時間累積,職業病的認定機制還有很長的一段路要走。」

林子翔進一步指出,雖然目前內政部消防署也有推動全國消防機關自費型員工團體意外保險,對於消防人員身故、失能、重大燒燙傷或住院提供保險金給付,但對於長期工作累積的職業病,目前台灣仍存在巨大的缺口。

火場資訊不流通導致誤判和不必要的傷亡

而在火場救援時的資訊不流通,也是潛在的危險因素。112年9月,造成4名消防員死亡的明揚大火,就是在不了解廠區結構的情形下仍有消防員前往救災而導致的悲劇。

可怕的是,這一類因資訊不流通導致的誤判其實層出不窮,消防員在一無所知的狀態下被長官直接推進火場,都是家常便飯。

林子翔年輕時曾經參與一場工廠失火的救援,他和一位弟兄被前輩要求架梯子上二樓滅火時,突然被另一位學長拉住,事後才知道二樓其實無人受困,如果當下貿然上樓,甚至可能被爆炸波及,「我們其實風險很大。」

他還提到,一些現場因素也可能導致誤判機率增加。雖然大部份長官都很重視安全,但若是現場有媒體或是有其他長官在現場,就會想要邀功。「有時候(長官)『過於積極』 ,就會造成消防員受傷,甚至殉職。」

穿梭在火場中救援的消防員,面臨火場資訊不清晰的問題,甚至會因此喪命。圖/陳彥蓉攝

穿梭在火場中救援的消防員,面臨火場資訊不清晰的問題,甚至會因此喪命。圖/陳彥蓉攝

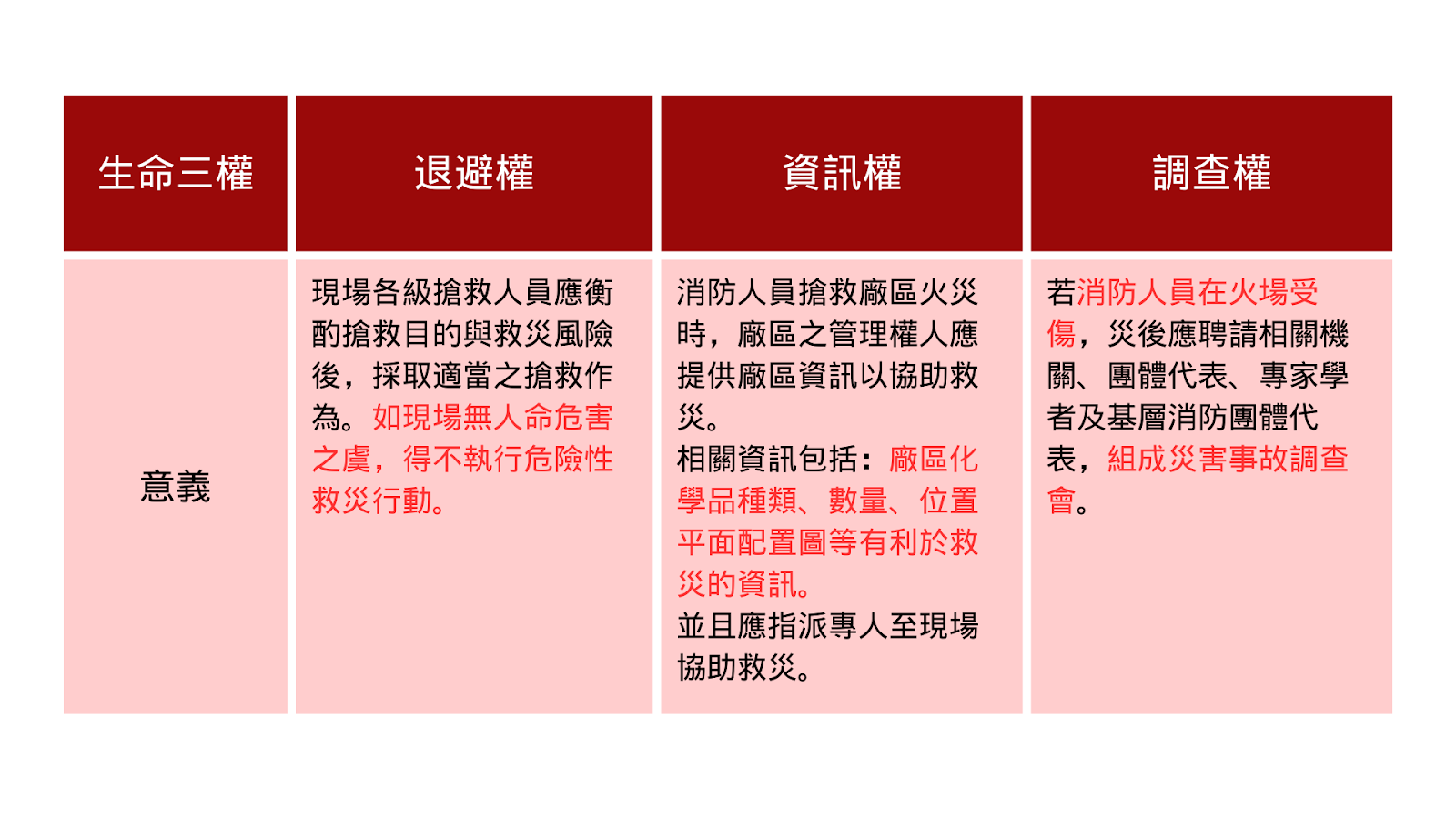

為了防止這一類事情一再發生,108年10月29日立法院通過《消防法》修正案,將「生命三權」:退避權、資訊權和調查權入法,要求救災廠區資訊公開透明、強化傷亡調查機制以及明定危險救災的認定標準,允許消防員可在無人員傷亡之虞時不執行救災行動。

消防「生命三權」的定義,其核心概念已被寫進法條中。資料整理、製圖/林宸宇

消防「生命三權」的定義,其核心概念已被寫進法條中。資料整理、製圖/林宸宇

但修法四年後明揚大火的發生,說明了儘管訂立法規,給予消防員的保障仍然有限,問題的根源並未得到改善。

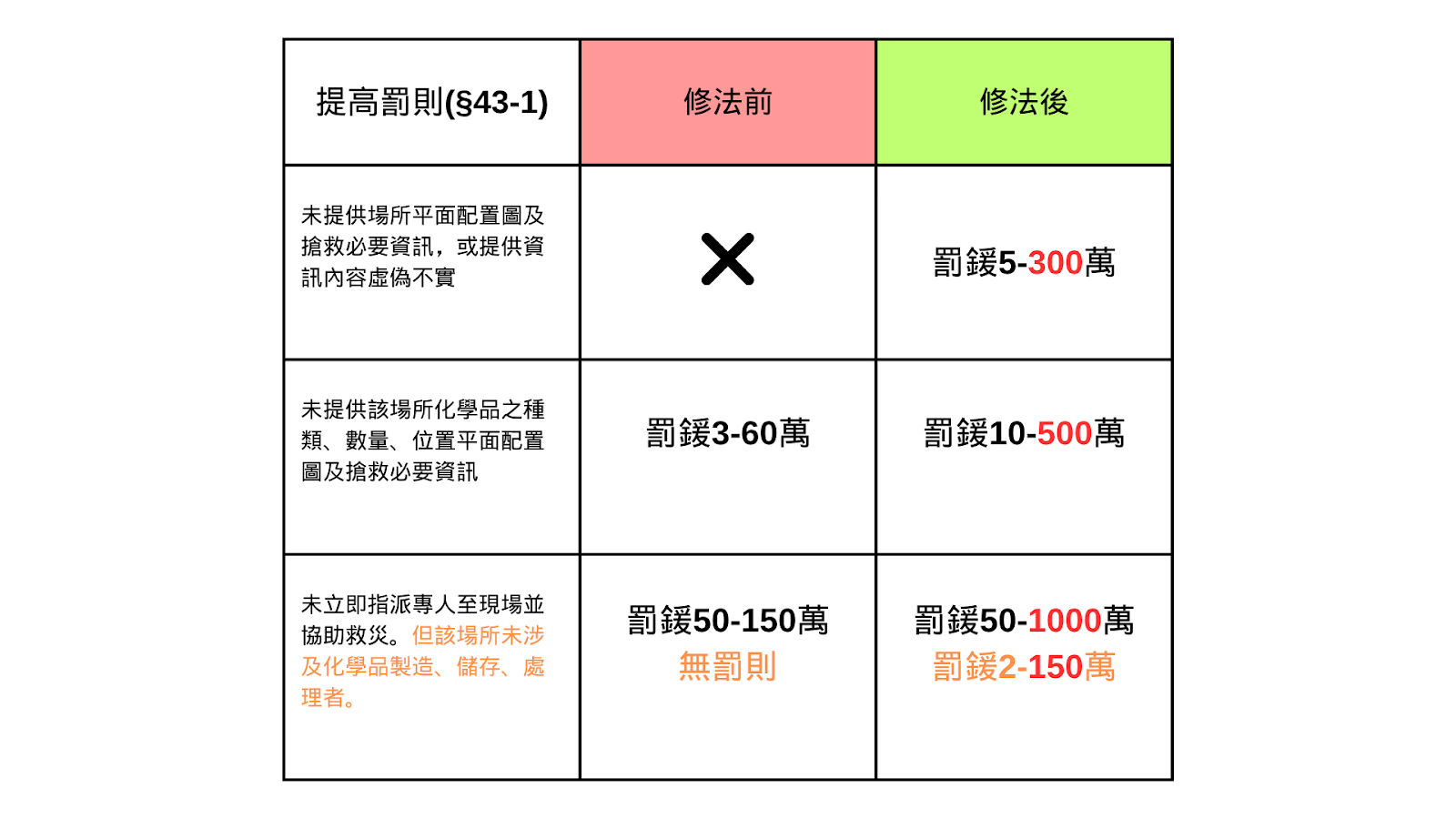

有鑑於此,113年11月12日立法院再一次修改《消防法》,擴大了資訊權行使的範疇,將法規適用範圍擴大至存放化學品的空間及達一定規模之實驗室或倉庫,並提高違法罰則,希望使法條順利實施,有效降低誤判和傷亡的機率。此修正案已於114年6月1日上路。

113年修正案後「資訊權」法條之罰則的前後對比。資料整理、製圖/林宸宇

113年修正案後「資訊權」法條之罰則的前後對比。資料整理、製圖/林宸宇

除了法律,科技的力量也可以解決資訊不流通的問題。例如美國城市曼菲斯地方政府和當地大學合作,採用3D地圖建模技術為縣內大型公共建築進行掃描,提前讓消防人員了解建築物內部結構,減少發生事故時因資訊不流通所付出的時間成本和生命成本。

此項技術也能和追蹤器進行綁定,讓消防員的位置即時顯現在地圖上,方便指揮官下達命令和調度。目前台灣政府和學術單位正在進行研究,但尚未有大規模應用的例子。

國立政治大學法律學系教授林佳和認為,儘管目前政府已有初步作為,「但隨著消防技術的進步,我希望能夠做到不會有人殉職,才是重點。」

苦等將近二十年 消防員想組工會遙遙無期

消防員的勞動權益總是在悲劇發生時引發關注,一旦討論熱度退燒,似乎就不再有人監督。目前,在立法院躺了近二十年的《消防人事條例》草案或許能解決部份問題。

「消防人事條例草案」最早於民國97年提出,若草案通過,消防人員將擁有獨立的人員任用制度與賠償方式,從原先的雙軌制進化成單軌制。根據法制局的研究,單軌制或許能解決目前雙法並行產生的權益模糊地帶,尤其是改善消防指揮系統,讓消防員有更安全的職業環境。

然而,這份草案從民國97年交付行政院後,至今遲遲沒有下文。消防署多次回應已研議詳細法規訂定,然而在這十幾年,除了與法制局合作相關法律研究,這份草案再也沒有其他動靜。

另外,還有一件事或許能寄望於人事條例草案,那就是消防員喊了很久,卻始終沒有開放的組織工會。林佳和認為工會是改變消防員勞權問題的契機。「雖然目前不曉得工會確切可以有哪些改變,但如果成真,這會是一大進步。」

目前台灣消防員只能以民間團體的形式組成消防工作權益促進會,然而民團能做的有限。林佳和分析,工會是法律上明訂的私法人,擁有民間團體欠缺的行動權和協商權,意即若能組工會,消防員能有更多與上級對話的空間,是勞動權益的一大邁進。

消防員工作權益促進會希望消防員有真正的工會,並且已經推動了十幾年,卻還是等不到修法,這是每一位消防人員在面對沒有保障的工作環境時,需要提心吊膽的痛。

消防徽章的鳳凰象徵浴火重生,獨立的消防人事條例雖有望成為「火」,解決部分勞動困境,這二十年來卻遲遲沒有回音。 圖/陳彥蓉攝

消防徽章的鳳凰象徵浴火重生,獨立的消防人事條例雖有望成為「火」,解決部分勞動困境,這二十年來卻遲遲沒有回音。 圖/陳彥蓉攝

體制長期壓制基層聲音 權益改革的火苗不易延續

在火場內衝鋒陷陣是許多人對消防員的英勇印象,而消防員本身的工作保障,卻長期遭到政府機關的刻意忽視,是這十幾年改革遲滯最大的癥結。

藍毓傑是一位在職消防員,加入消促會後曾頻繁在議員與消防局間協商,而被上級盯上,隔年被分派到事務較為繁雜的分隊。

調動乍看合理,「但同事都知道被調動的原因是他(長官)看我不爽。」他說。

藍毓傑的案例,是消防體系的縮影。上級習慣壓制基層傳遞意見的聲音,讓越來越多消防員畏懼各種變相處罰而不敢發聲。但消防的權益問題沒有被解決,憾事依然不斷重演,又隨著時間逐漸被淡忘。

「今天公祭,明天忘記」,政府不應只在發生消防工安意外後,再對消防人員的勞動權益隔靴搔癢,而是應該徹底檢視並明確釐清責任歸屬,才能真正從根源解決消防人員的勞動困境。